埼玉県公立高校学力検査 2025年度

【追検査】数学

大問1

| (1) | - ( 6 × 3x ) = -18x | ||

|---|---|---|---|

| -18x | 4点 | ||

| (2) | 9 - 2 = 7 | ||

| 7 | 4点 | ||

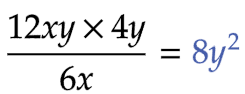

| (3) |  |

||

| 8y2 | 4点 | ||

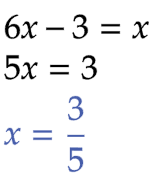

| (4) | 式全体を3倍して分母を払うと楽に計算できる。 |

||

|

4点 | ||

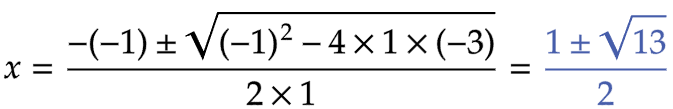

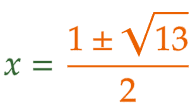

| (5) | |||

| 4点 | |||

| (6) | 積が -24 となり、和が 2 となるような2つの数を考える。 | ||

| ( x - 4 ) ( x + 6 ) | 4点 | ||

| (7) | 上の式を y = 3x + 8 と変形して下の式に代入する。または、下の式を x = 2y - 1 と変形して上の式に代入する。 | ||

| x = -3, y = -1 | 4点 | ||

| (8) |  |

||

|

4点 | ||

| (9) | ( a + b ) ÷ 2 = m が成り立つ。 これを a について解いて、 a + b = 2m , a = 2m - b となる。 |

||

| a = 2m - b | 4点 | ||

| (10) | 円錐の展開図において、側面はおうぎ形になる。おうぎ形の中心角は、(底面の半径)÷(母線)×360° で求めることができる。 よって、中心角は 3 ÷ 4 × 360° = 270° である。 展開図にしたとき、側面は半径が 4 、中心角が 270° のおうぎ形であるから、その面積は、42 × π × (270/360) = 12π〔cm2〕である。 |

||

| 4点 | |||

| (11) | さいころの目によって、中央のメダルがどのように裏返されるかを整理する。 さいころの目が 2 , 5 のとき、中央のメダルは裏返される。 さいころの目が 1 , 3 , 4 , 6 のとき、中央のメダルは裏返されない。 操作を2回続けて行った後に、中央のメダルが白の状態になっているのは、 「1回目で裏返し、2回目でも裏返す場合」 「1回目で裏返さず、2回目でも裏返さない場合」 のいずれかである。それぞれの場合の数を調べる。 1回目で裏返し、2回目でも裏返す場合 … 1回目で 2, 5 のいずれかの目を出し、2回目でも 2, 5 のいずれかの目を出す場合であるから、2 × 2 = 4 通り。 1回目で裏返さず、2回目でも裏返さない場合 … 1回目で 1 , 3 , 4 , 6 のいずれかの目を出し、2回目でも 1 , 3 , 4 , 6 のいずれかの目を出す場合であるから、4 × 4 = 16 通り。 サイコロの目の出方は全部で 36 通りであるから、求める確率は、( 4 + 16 ) ÷ 36 = (20/36) = (5/9) である。 |

||

|

4点 | ||

| (12) | y = (a/x) は反比例の関係を表している。 ア(誤)xy = a で一定である。 イ(正) ウ(正)x = 1 を代入すると y = a となる。 エ(正) よって、誤っているものは ア である。 |

||

| ア | 4点 | ||

| (13) | ∠ABD は 弧AD に対する円周角であるから、円周角の定理(1つの弧に対する円周角の大きさは等しい)より、∠ACD = ∠ABD = x である。 また ∠ADC は半円の弧に対する円周角であるから、90° である。 △ACD において、内角の和より、∠ACD = 180° - ( 32° + 90° ) = 58° 、すなわち x = 58° である。 |

||

| 58 度 | 4点 | ||

| (14) | 2つの関数について、「x の変域が -3 > x > 2 のときのそれぞれの関数の y の変域が同じ」であることをもとに考える。 y = ax2 ( a < 0 ) のグラフは下に凸の放物線であるから、x = -3 のとき最大値をとり、x = 0 のとき最小値 y = 0 をとる。 y = -3x + b のグラフは右下がりの直線であるから、x = -3 で最大値をとり、x = 2 のとき最小値をとる。この最小値は 0 となるはずである。 直線の式に x = 2 , y = 0 を代入して解くと、b = 6 。直線の式は y = -3x + 6 となるから、x = -3 のときの最大値は y = 15 。 放物線の式に x = -3 , y = 15 を代入して解くと、a = (5/3) 。 |

||

|

4点 | ||

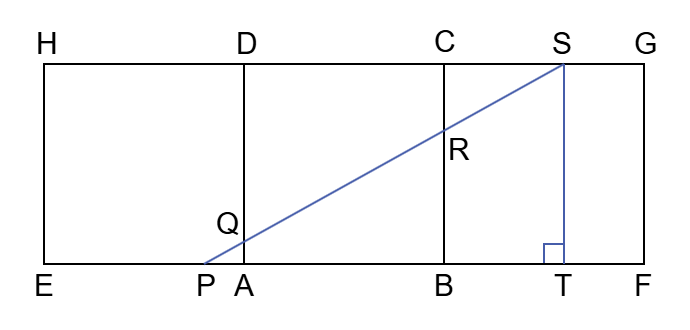

| (15) | 面HEAD、面DABC、面CBFG が一列につながるように描いた展開図上で 点P と 点S が直線で結ばれるとき、PQ + QR + RS の長さは最も短くなる(下図)。 点S から 辺BF に対して垂線を引き、BF との交点を T とする。ST = 5 である。また、PA = 1 、AB = 5 、BT = 3 より、PT = 9 である。 △SPT に三平方の定理を適用して、PS2 = 52 + 92 = 106 より、 PS = √106 である。 |

||

| 4点 | |||

| (16) | 図1のヒストグラムの分布のようすを説明するBさんの発言のなかに、「平均値が含まれる18m以上21m未満の階級の度数が最も多く、1つの山のような形になる」という表現がある。 階級の幅を変えた図2のヒストグラムの分布のようすを説明する場合にも、この表現にならうことで対比を明確にするのがよい。 図2では、平均値(19m)が含まれる階級の度数が少なく、2つの山ができているようすを読み取ることができる。 |

||

| (説明) 図1のヒストグラムと比べると、図2のヒストグラムからは、 平均値が含まれる19m以上21m未満の階級の度数が少なく、2つの山のような形になる という分布のようすを読みとることができるね。 |

5点 | ||

最終編集: 2025-06-21